УПАКОВКИ В СОВЕТСКИХ ПЛАКАТАХ, КАРИКАТУРАХ И НЕ ТОЛЬКО

Добавить статьюПодписка на рассылкуПоиск по разделу

ЧАСТЬ 1

Когда подходит крупный юбилей (70!), невольно оглядываешься на прожитые годы, вспоминаешь какие-то эпизоды из жизни. А так как бόльшая часть моей жизни прошла в Стране Советов и была связана с упаковыванием, то жизненные воспоминания во многом навеяны «наглядными пособиями» советских времен.

Ранние воспоминания

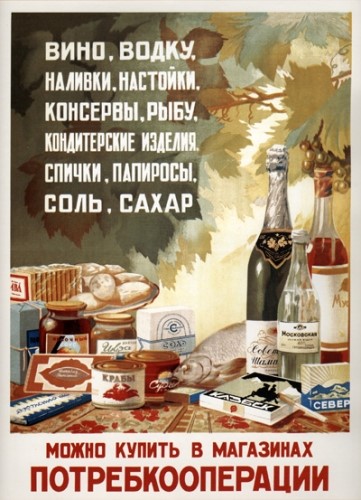

Вот советский рекламный плакат 1954 года.

Не могу судить, действительно ли тогда было такое изобилие продуктов в сельских магазинах (а Потребкооперация – это, прежде всего, торговля на селе) того времени, мал был, да и жил в городе. Но обратите внимание: почти все товары на плакате упакованы!

Большинство продуктов, не сомневаюсь, узнают даже молодые читатели. А вот нечто в серой бумаге, частично скрытое банкой в левом углу плаката, – вряд ли. Меня же осенило! Это блок сахара-рафинада, завёрнутый в серую бумагу с наклеенной этикеткой и перевязанный бечевкой. Сразу вспомнил, что в раннем детстве мне эта упаковка нравилась, часто рассматривал блоки в серой, голубой или синей бумаге (цвета могли меняться) и раздумывал о том, как его делают. Так и представлял множество тётенек, которые собирают сахар, оборачивают и обвязывают.

Много позже узнал, что «тётеньки» тут не при деле, упаковывание осуществлялось на советских автоматах марки АРСР. Такая упаковка встречалась в бакалейных отделах до конца 1970-х годов. Разве что от наклейки красочной этикетки отказались, её заменили клише.

Как «Тетра Классик» стал классикой

Вторая упаковка, которая меня, ставшего уже подростком, удивила, а позже очаровала, был пакет-пирамидка с молоком, тот, который сейчас называется «Тетра Классик». В электричке увидел, как женщина, достав один пакет из нескольких, находящихся в авоське, вскрыла его и стала пить молоко. Достоинство тары оценил сразу: не надо сдавать традиционные бутылки. Но при этом был озадачен: почему из картонной тары, пусть и покрытой воском, не протекает продукт? Когда стал рассматривать этот пакет ближе, то вопрос отпал: увидел тонкий слой полиэтилена внутри. Но тут же возник другой: как эту упаковку получают? Тут понимал: с помощью «тётенек» такое количество молока не расфасуешь. Стал размышлять, и догадался как. Когда много позже узнал об автоматах АП1Н и АП2Н (советских аналогах оборудования «Тетра Пак»), поразился тому, что технологию угадал правильно.

Первоначально эту тару даже пришлось рекламировать, выпустив красочную листовку с пояснениями, как ею пользоваться.

Но прошло несколько лет, и стала молочная пирамидка настолько обычным делом, что умудрились использовать её в качестве контейнера для передачи шпионских сведений. На снимке мы видим пирамидку при предъявлении вещественных доказательств американскому агенту под прикрытием Марте Петерсон и советнику американского посольства Гроссу 13 июня 1978 г. в соответствующем учреждении.

Карикатура «не просто так»

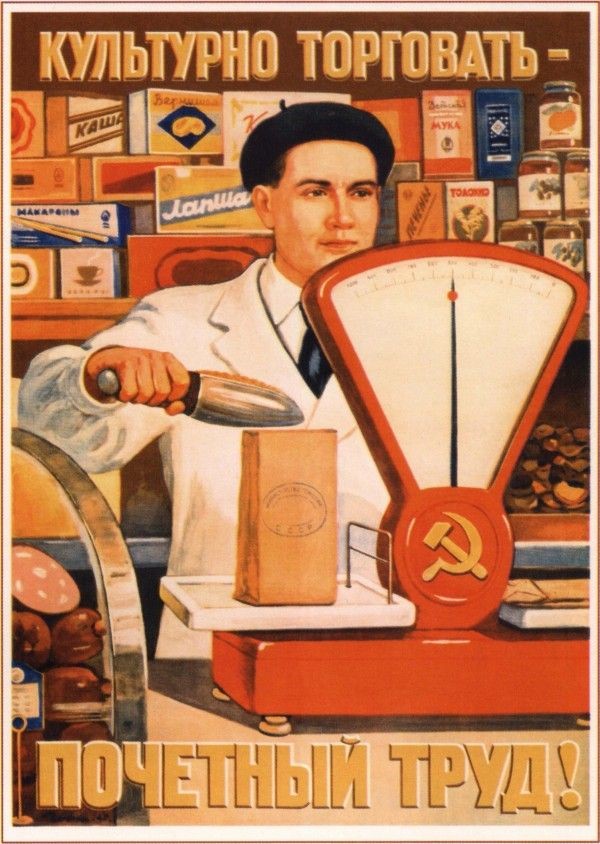

Вот плакат 1949 г.

Обращает внимание большое количество расфасованных и упакованных продуктов питания (в основном, бакалейных) за спиной продавца. Кстати, сахар-рафинад в синей упаковке, о которой уже говорилось, тоже здесь присутствует: вверху, левее банок с джемом. Ну, а если что-то не расфасовано, продавец взвесит нужное количество сыпучего продукта, поместив его в пакет. Да не просто в пакет, а изготовленный машинным способом и снабженный логотипом. Красота, да и только!

Было ли так на самом деле в советских магазинах тех лет? Вряд ли. Вот карикатура из номера 28 за 1953 г. журнала «Крокодил», где изображено всё с точностью до наоборот. Пусть и несколько утрированно.

Говорят, что фельетоны и карикатуры в советские времена появлялись «не просто так», а с одобрения, а то и по указанию «сверху». Возможно, что были материалы без оного, но явно не в этом случае.

При периодичности издания «Крокодила» три номера в месяц нетрудно подсчитать, что 28-й номер вышел в первой декаде октября. А в том же месяце того же года вышло два постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР. 10 октября 1953 г. с названием: «О расширении производства продовольственных товаров и улучшении их качества», 12 октября – «О мерах дальнейшего развития советской торговли».

О втором ничего сказать не могу. А вот о действии первого постановления сообщу. Ряд машиностроительных заводов был переведён на выпуск пищевой техники. Был создан главк по выпуску пищевого оборудования в Министерстве машиностроения и приборостроения СССР, куда и вошли заводы с такой номенклатурой. Правда, не все. Часть заводов, в основном маленьких, специализирующих не столько на выпуске, сколько на ремонте техники, оставалась в подчинении тех или иных объединений пищевого производства. На строительство новых заводов требовалось время. А вот 15 новых проектных организаций, получивших первоначально одинаковое аббревиатурное название СКБ «Продмаш», возникли очень быстро. Причём, некоторые уже к концу 1953 г. Например, в Воронеже (позже – Воронежское ЭКБ РУО – расфасовочно-упаковочного оборудования, ещё позже – ВНИИ Упмаш, где автор этих заметок и работал), в Киеве (с 1960 г. – УкрНИИпродмаш), в Тбилиси (позже СКБ ДУА – дозировочно-упаковочных автоматов).

Но этап централизованного производства оборудования для «пищёвки» продолжался недолго. В 1957 г. была проведена реформа управления народным хозяйством. Было ликвидировано большинство союзных и республиканских министерств, и созданы местные совнархозы. За немногими сохранившимися министерствами остались функции планирования и «обеспечения высокого уровня» выпускаемой продукции. Но руководить напрямую предприятиями они не могли, только через совнархозы территорий. Не очень это сработало. Была предпринята попытка улучшить положение. В 1960 г. местные совнархозы стали укрупнять, объединяя по несколько областных, а то и республиканских. Мало того, для управления производством в параллель Совмину был создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ).

«Напряжёнка» с питанием в начале 1960-х

Вновь плакат, теперь 1966 г.

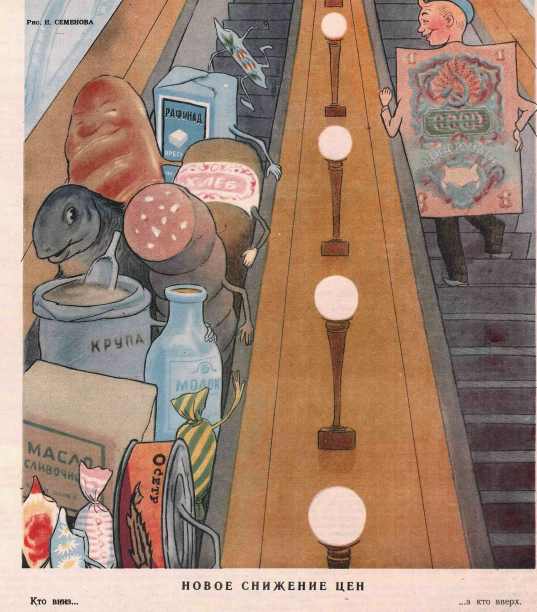

Улыбаются продавцы, улыбаются покупатели, разбирая опять же упакованные товары. А лет за пять до этого и тем, и другим было не до улыбок. Просто плохо было с продуктами в магазинах. Если в столицах уровень снабжения как-то поддерживался, то в провинции исчез белый хлеб, крупы, макаронные изделия продавались по спискам. Моему брату, родившемуся в 1962 г., манку продавали через детскую поликлинику. А за молоком для него мне перед школой (благо, учился во вторую смену) приходилось обегать по несколько магазинов. И не всегда удачно. Попытка улучшить положение за счёт повышения закупочных цен на колхозную продукцию, положительного эффекта не дала. Зато увеличились розничные цены. Помню, как сливочное масло за одну ночь подорожало с 2 руб. 50 коп. за килограмм до 3 руб. 50 коп. Заметно! Тем более что большинство граждан помнило о традиционных практически ежегодных снижениях цен при Сталине.

Художник И. Семенов, журнал «Крокодил», №07, 1950 г.

Кстати, в этой шутливой иллюстрации снижения цен: на эскалаторе, движущемся вниз, снова рафинад в упомянутой пачке.

Сейчас все знают о событиях в Новочеркасске, а тогда об этом только шептались, обсуждая слухи. До нас, детей, эти слухи, понятно, не доходили. Зато доходили злые частушки: «Ах, Гагарин, ты, Гагарин! Ты летаешь в небесах. Не видал ли ты, Гагарин, куда делась колбаса?».

В стране сложилась напряжённая ситуация. Международное положение также обострилось. Эти факторы, думаю, способствовали снятию тогдашнего руководителя СССР Н.С. Хрущева со всех постов.

Удивительно, но буквально через два-три месяца после его отстранения положение с продуктами стало резко улучшаться.

(Продолжение следует)

Подписывайтесь на наши новости в соцсетях и рассылке Unipack.Ru:

Делитесь нашими публикациями в ваших соцсетях:

Источник: Unipack.Ru

Все статьи рубрики Все статьиПоиск по разделу

17:46Jktu

Уныло как-то для детских витаминов

21:24Ivan

Вы действительно думаете, что у них был выбор?

10:57vlulyanov

Опять оголтелая борьба не с тем.

13:23vlulyanov

А есть ли регион, где спрос на упаковку низкий? Пока существуют магазины сам...

17:47vlulyanov

Как-то так сложилось, что не сразу прочитал эту статью. А когда сейчас прочи...